目次

膝の痛みを考える

理学療法士にしても治療家にしても、膝が痛むという患者様と一生通じて1度も会わないことは、まずないと思います。それだけ、膝の痛みというのは私たちの業界にとって、ありふれた症状と言えます。

しかし、それらの患者様たちがリハビリや治療家の技術によって、痛みから解放されて満足のいく生活に戻れているかと言うと、必ずしもそうではないように思います。

もちろん、膝痛の全てが運動や徒手療法によって解決できるわけではありませんし、一方的な施術によって魔法のように痛みが消えるものでもありません(少なくても私はそのように考えています)。その人の身体の状態や症状の進行具合、生活環境によっても痛みの推移は変わってきます。

ただ、理学療法士や治療家がその痛みについて、解決できない問題だとしても、十分な評価と解釈をして、何らかの方針を患者様に提示できているかと言うと、それにも疑問があります。

徒手療法の中には治療をパターン化して、解剖学や運動学的な裏付けがなくても治療できるように見えるものもあります。

ただ、そのような治療法においても、(しっかりした概念であれば)解剖、生理、運動といった基礎知識は前提として持っている必要があり、そうでなければ本来の効果は得られないはずです。

治療法自体が一見可能であっても、それをどのように使うか分からなかったり、難しい症例に対して応用が効かなくなったりします。

その症状を治したいと思えば、その症状の実態を知る必要があります。病理を知ると同時に正常をよく知ることが大切です。

この記事では、膝の痛みについて、まず治療効果の対象となる「痛みを発生している組織」についてまとめています。結果を出している臨床家でも、このあたりの知識が曖昧な方が意外に多いのではないでしょうか。

痛みを発している組織が必ずしも根源的な問題でないことは、経験を積んだ臨床家ならよく知っています。しかし、その組織を知ることで、患者様により具体的な説明ができ、臨床推論をさらに精密なものにできるでしょう。経験の浅い先生ばかりでなく、ベテランの先生方においても役に立つ知識だと思います。

膝の何が痛むのか?

昔から「膝の軟骨がすり減るから痛くなる」とよく説明に使われます。しかし、膝の軟骨には神経も血管も走行していないのはよく知られた話です。神経がなければ、痛みを感じることもありません。また、画像上の重症度が必ずしも痛みと相関しないのも、経験を積んだ臨床家ならよくわかっていることでしょう。

それでは、膝の何が痛みを発しているのでしょうか? いくつかの書籍を紐解きましたが、この問いに関しては「The American Journal of Sports Medicine」という雑誌の1998年11月号に掲載された「Conscious Neurosensory Mapping of the Internal Structures of the Human Knee Without Intraarticular Anesthesia」という論文を参考にしていることが多いです。

→ アブストラクトは こちら で読むことができます。

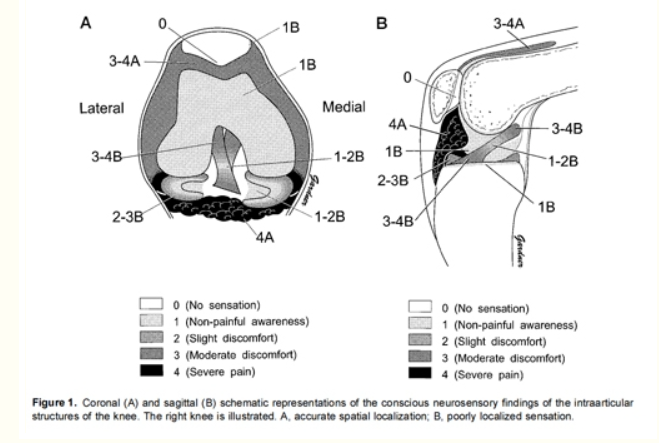

膝関節の痛み感覚1)

この研究では医師自らが被験者となり、全身麻酔をせずに関節鏡で刺激しながら関節内の痛覚を確認したらしく、その結果が上の色分けされた図に示されています。

1 Non-painful awareness →感覚はあるが痛みはない

2 Slight discomfort →わずかな不快感

3 Moderate discomfort →中等度の不快感

4 Severe pain →激痛

A.accurate spatial localization →痛みの部位感覚が明瞭

B.poorly lolocalization sensation →痛みの部位感覚が不明瞭

これを見ると、関節軟骨は痛みを感じず、関節半月も外縁部で不快感は感じますが、強い痛みというほどではありません。一方で関節包、滑液包、滑膜で痛みが強いことが分かります。さらに他の文献も参考にしながら、それぞれの関節構成組織の痛み感覚についてまとめていきます。

関節軟骨、軟骨下骨

前述の通り、一般的に関節軟骨には痛み神経は存在しないことが知られています。しかし、膝関節症の関節軟骨で自由神経終末の侵入が見られたとの報告はあり2)、症状の進行の中で何らかの変性が起こるのかもしれません。また、関節軟骨の下にある軟骨下骨では強い痛みを生じます。そのため、軟骨が消失に至ると荷重下における痛みは避けられず、人工関節の適応とされています。

関節包・滑膜

関節包は関節の骨と骨を深部で結ぶ組織です。膝関節で言えば筋肉や側副靱帯よりもさらに深層にあります。関節包の表面は線維膜、内面は滑膜となっていて、滑膜からは関節液が分泌されます。関節軟骨には血管の分布がないので、この関節液から栄養を受け取ります。関節軟骨は荷重がかかり、そして解放される過程でスポンジのように液を吸収します。

滑膜も痛みを感じる部位です。滑膜が炎症を起こすと関節液が過剰に分泌されるのはよく知られていて「水が溜まった」という状態はこれにあたります。滑膜の炎症自体でも痛みは発生しますが、関節液が過剰分泌されることで関節の内圧が高まり二次的な痛みを発生します。

滑膜炎と膝痛の関連は多くの文献で指摘されています1)。痛みは軟骨の消耗ではなく滑膜炎の程度が関与することや、滑膜の増生が軟骨摩耗を助長するなどの報告があります。

機械的な問題が滑膜炎を誘発し、それがさらに軟骨の消耗を助長して悪循環を形成すると考えられます。

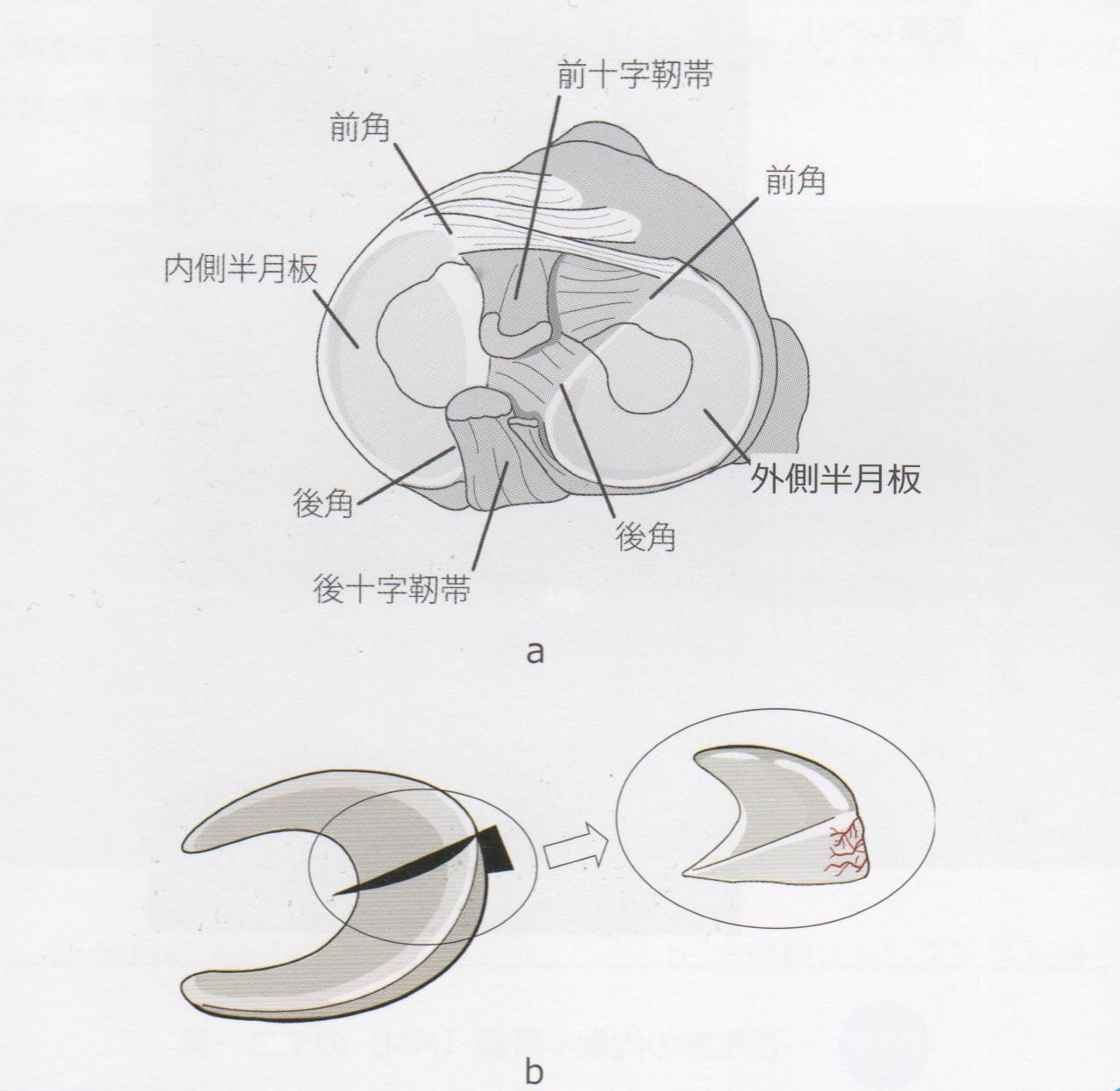

関節半月板

関節半月板は大腿骨と脛骨の関節面の適合を補い、荷重を分散させる役割を担っています。半月板もまた痛みを感じる組織ですが、その痛み神経が分布する部位は外縁1/3とされています。下の図は半月板周囲の血管分布を示していますが、神経の分布も血管に沿っているとされています。なお、内縁1/3は完全に血管はないとされていますが、中間1/3は血管の一部が侵入してくる場所とされています4)。

半月板周囲の血管分布3)

膝関節の運動に伴って半月板は適合のための移動を求められます。内側半月板は前方に7.1mm、後方に3.9mm、外側半月板は前方に9.5mm、後方に5.6mm動くという報告があります4)。それが適切に行われない場合、何かが関節で挟まれたような感覚(インピンジメント)を生じることがあります。しかし、挟まれた感覚があっても必ずしも痛みがないのは、このように痛覚神経の分布が全体に及んでいないためです。同様の理由で画像で半月板損傷があっても症状がない人もいます。

近年、半月板の存在の重要性が認知されるに従い、安易な除去は避けられて、可能な限り温存を目指す傾向にあります。しかしその際に半月板縫合術が行われるのは外側1/3に限られます。それは血管の分布により、修復が望めるのがその部分のみという生理学的な背景があります4)。

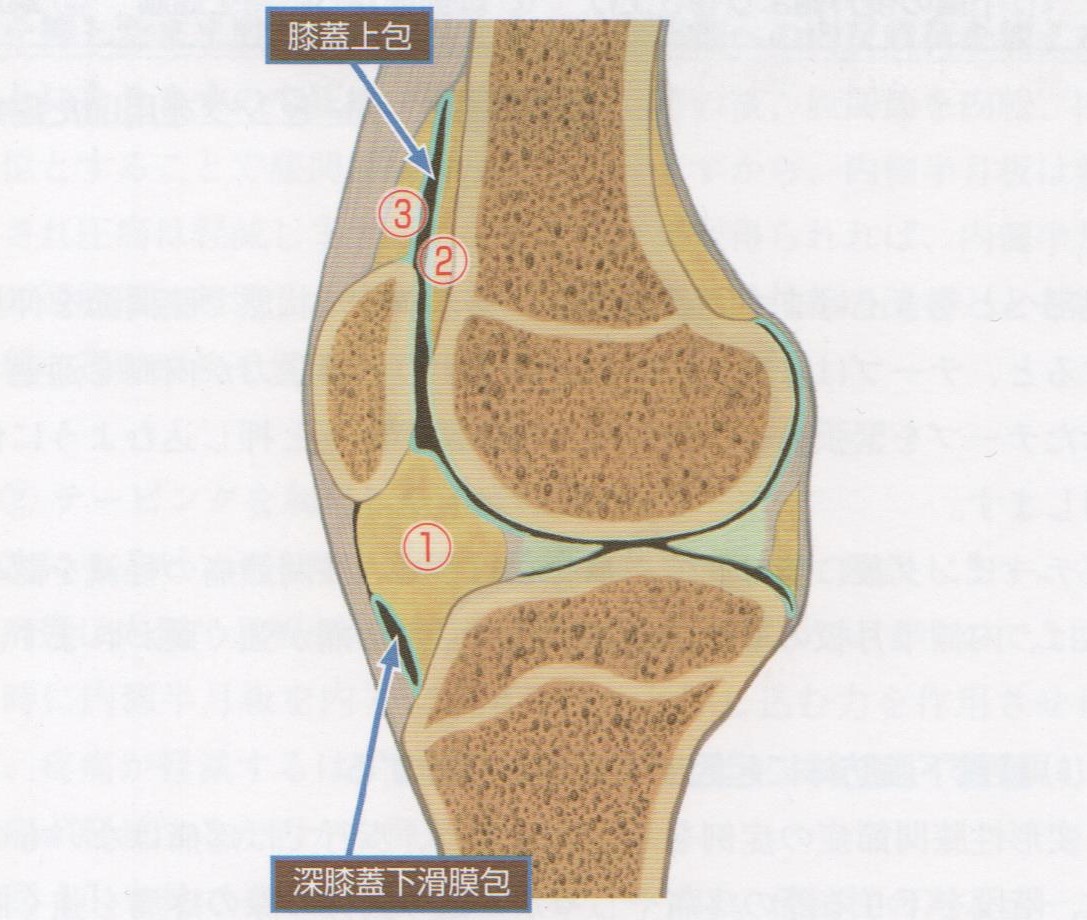

脂肪体

膝関節周囲には多くの脂肪体が存在します。膝蓋下脂肪体(infrapatellar fat pad:下の図①)、大腿骨前脂肪体(prefemoral fat pad:下の図②)、膝蓋骨上脂肪体(suprapatellar fat pad:下の図③)です。

大腿骨前脂肪体は、膝関節屈伸運動時の膝蓋上包の滑りを円滑化しており、膝関節拘縮との関連性が強い脂肪組織です。膝蓋骨上脂肪体は膝蓋上包とともに大腿四頭筋腱の滑り機能を高めることや、大腿骨と膝蓋骨との間で生じる膝蓋上包のインピンジメントを予防しているとされています4)。

膝関節周辺の脂肪体4)

膝蓋下脂肪体については大腿神経、閉鎖神経などの神経終末が分布しており、前述の論文1)では他のどの部位よりも痛みの感受性が強いとされています。膝伸展位から屈曲位の間に、膝蓋骨は大腿骨-脛骨の前面を滑走します。その動きに伴って膝蓋下滑液包は自らの形態を柔軟に変形させて対応します。特に膝伸展位付近と深い屈曲位では膝蓋下滑液包が強く圧迫されて内圧が高まります。階段昇降、しゃがみ込み、正座などで膝前面の不明瞭な痛みが強い場合、この組織の痛みが疑われます。

膝蓋下脂肪体が炎症を起こすと、脂肪体内にあるsubstance-P positive nerve(疼痛受容神経の一種)の感受性が高まり、疼痛が増幅されるという報告があります。このような背景から膝蓋下脂肪体は「疼痛増幅装置(pain generatar)」とも称されます4)。

筋・腱・滑液包

膝は自身は屈曲伸展とわずかな回旋をする関節に過ぎませんが、足関節と股関節の中間関節として、荷重を伝達する大切な役目を担っています。その性質上、荷重の適切な吸収・分散が求められ、膝の関節面は他の部位と比べても非常に大きなものになっています。

大腿骨の骨模型を見ると、その内側上顆、外側上顆の大きさが感じられると思います。脛骨も同様に内側顆、外側顆の大きさがわかると思います。

膝の制御を行う筋肉は多くが股関節周囲や骨盤に起始を持ち、膝関節を越えて停止します。その際に大腿骨の内側上顆、外側上顆あるいは脛骨の内側顆、外側顆は、時に筋肉の収縮力を適切な方向に伝えるための滑車のような役割もします。一方でその隆起部が腱に摩擦を加え、損傷や炎症の誘因にもなります。

よく炎症を生じるのが鵞足と腸脛靱帯です(腸脛靱帯は機能的には筋肉に近いのでこちらに含めます)。また、筋腱を摩擦から防ぐ役割をする滑液包が膝関節には点在しますがこれも炎症を起こします。それらは本来の動きの範囲内であれば炎症を起こす可能性は低いと考えられますが、スポーツなどによる過負荷や、アライメント異常による負荷の蓄積などによって炎症を起こすと考えられます。

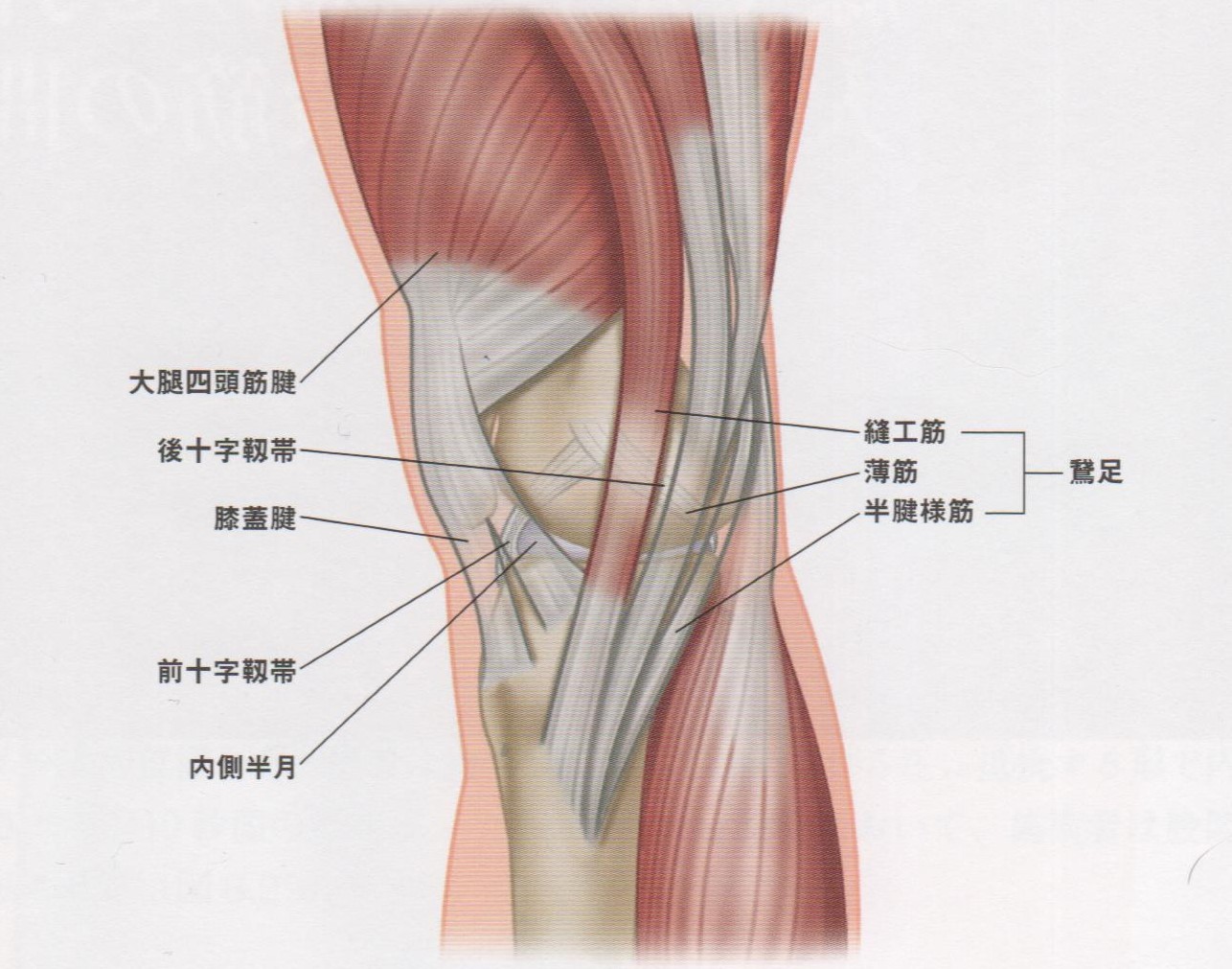

鵞足炎(鵞足症候群)

膝関節と関連する軟部組織(膝を内側から見た図)5)

鵞足という名称は、縫工筋、薄筋、半腱様筋の3つの腱が脛骨粗面の内側に停止している外観がガチョウの足に似ていることに由来しています。

これらの筋腱は、大腿骨に対して下腿が外旋するのを制動します。膝関節は最終伸展域近くで運動生理学的に下腿の外旋が起こります(スクリューホームムーブメント)。また、スポーツなどで急速にブレーキをかける動作でも、踏ん張った下肢で下腿を外旋させる強い力が加わります。その度にそれを制動する鵞足に強い負担がかかります。

そのため、ランニングやブレーキを必要とするスポーツ(例えばバスケットボールなど)で鵞足が炎症を起こしやすいとされています。アライメントの崩れにより、もともと下腿外旋が強いと、さらに症状発症のリスクは高まります。

鵞足炎の病態としては、牽引力によって停止腱が炎症を起こす「腱症」と、摩擦によって停止腱と骨の間に介在する滑液包が炎症を起こす「滑液包炎」に分けられます。また両方の要素が組み合わさっている場合もあります。

腸脛靱帯炎

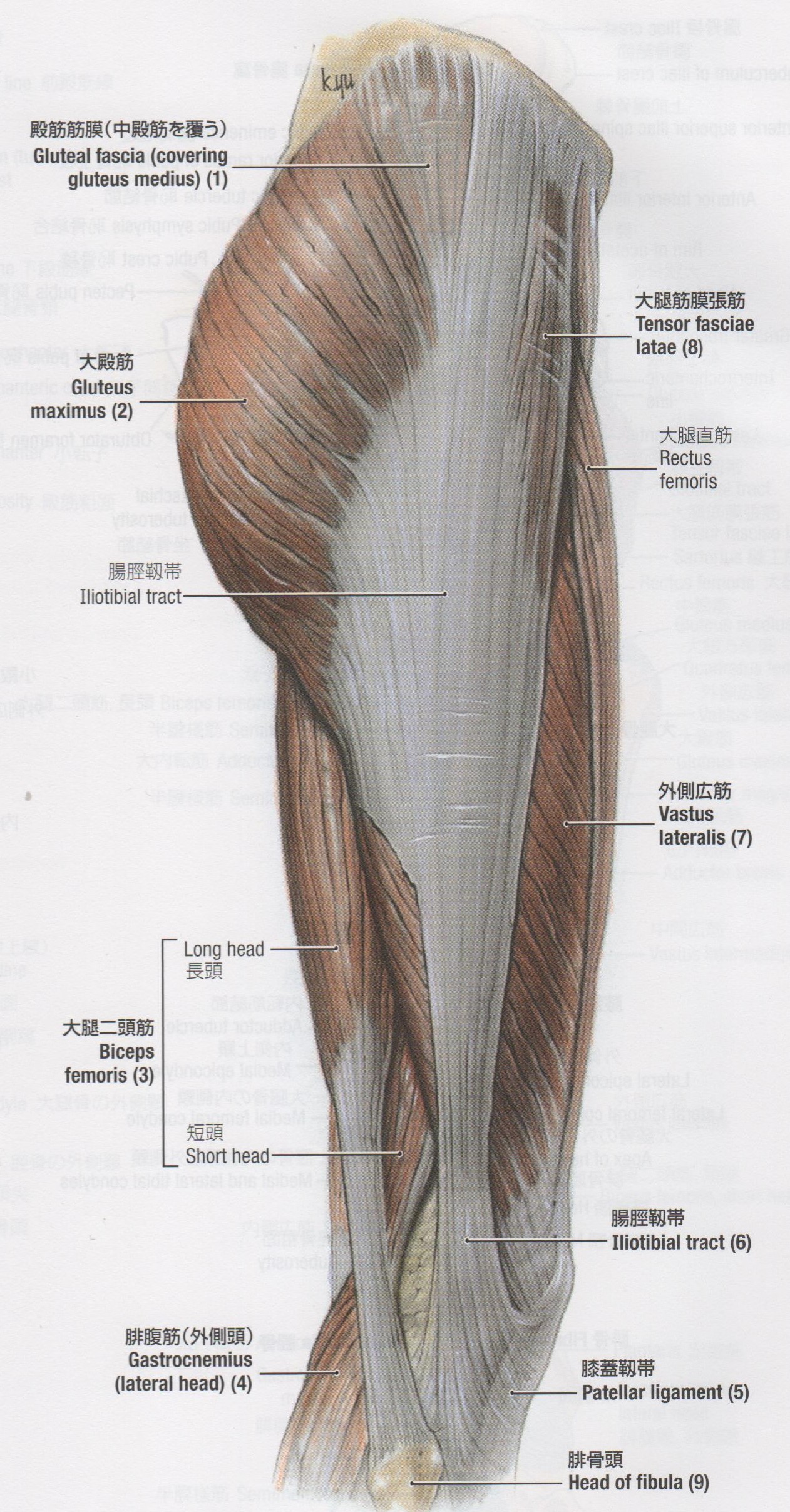

腸脛靱帯6)

腸脛靭帯は大腿四頭筋の外側に位置し、腸骨陵に始まり大腿外側を走行し、脛骨のガーディー結節に停止します。近位部では大殿筋と大腿筋膜張筋と連結していて、それらの筋の収縮によって腸脛靭帯も緊張します。

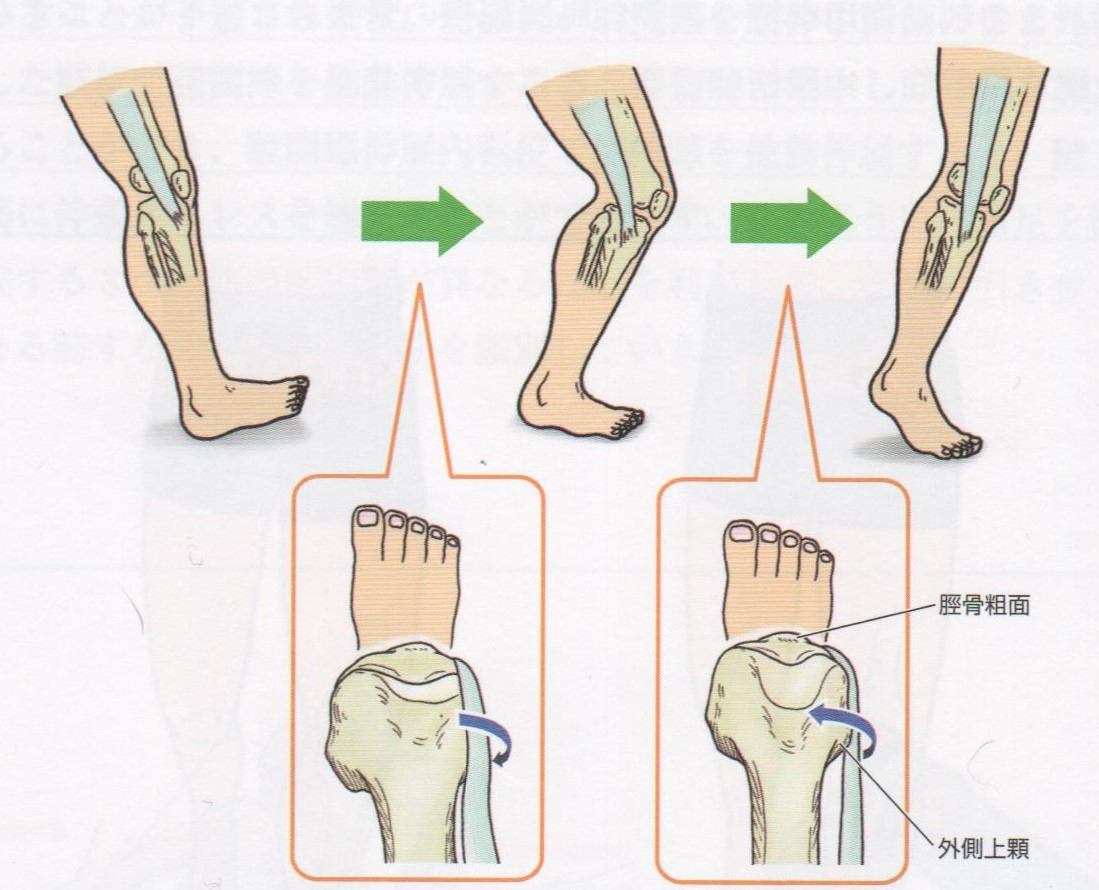

腸脛靱帯は鵞足とは反対に、下腿の内旋に対して制動する役割をしています。膝伸展時に下腿は外旋しますが、その位置から屈曲するにしたがい、下腿は内旋していきます。そのブレーキをしているのが腸脛靱帯です。腸脛靱帯の内側には外側上顆があり、膝が屈曲伸展するごとに腸脛靱帯は外側上顆を乗り越えるような動きを繰り返します(下図)。

腸脛靱帯炎の発生機序4)

ランニングなどにおいて小刻みな屈伸が繰り返されると腸脛靱帯と外側上顆の間で摩擦が起こり、炎症が起こりやすくなります。そのため、腸脛靱帯炎のことを「ランナー膝」「ランナーズニー」と呼ぶこともあります。

靱帯

関節には多くの靱帯が存在していて、膝関節も例外ではありません。前述の論文1)で示されている通り、前十字靱帯、後十字靱帯ともに、骨との付着部近辺については痛覚が比較的強く、中央部は弱くなっています。この論文は関節包内について取り上げているので、関節包外の靱帯については言及していません。

ですが、それら関節包外の靱帯についても、痛覚は存在していても、それほど強くはないと推測できます。靱帯に限らず、筋、腱でもそうですが、過負荷でない限り痛みはそれほど強くは感じないはずです。それはスポーツを考えてみれば理解できると思います。通常の刺激で反応するような痛覚閾値では、人間はスポーツにとても耐えられないでしょう。言い換えれば、痛みを起こしている組織というのは、繰り返し過度の負荷がかかりやすい部位と言えます。

膝の靱帯において、それが当てはまる部位の1つが内側側副靱帯です。

内側側副靱帯と外側側副靱帯の違いはいくつかありますが、1つは前者は内側半月板と強く結合していて、その安定性に影響を与えているのに対して、外側側副靱帯と外側半月板においてはそのような結合はありません。

内側側副靱帯と内側半月板が一致する場所で、内側側副靱帯の圧痛が時に確認できます。この圧痛は膝関節の内反時に半月板が靱帯の方向に亜脱臼する(押し出される)ことに関係するのではないかと以前から指摘されていました。そこでこのような圧痛と亜脱臼がある症例を対象に、半月板、側副靱帯に注射することで痛みの変化を比較検討する研究が行われました。結果、側副靱帯に注射することで早期に痛みが軽減されることがわかり、膝関節の内反→内側半月板の亜脱臼→内側側副靱帯の痛みという機序が立証されました4)。

臨床でよく見られる膝関節内側痛の1つの原因と考えられます。

まとめ

膝関節における痛みを発生する組織・部位についてまとめました。それら組織を徒手で直接治療することは、あまりありません。痛みを発生している組織は、最終的に負担がかかっているだけで、根本的な原因は他の箇所にあることも多いからです。

しかし、患者様に症状を説明する時に、このような知識は大いに役立ちますし、臨床推論の手助けにもなります。

今回の記事の内容についてより詳しく知りたい方や、膝についてさらに知識を深めたい方は、記事最後に紹介する書籍を参考にしても良いと思います。

引用・参考文献

1)Scott F. Dye et al「Conscious neurosensory mapping of the internal structures of the human knee without intraarticular anesthesia」 Am J Sports Med 1998

2)石井慎一郎(監)「膝関節理学療法マネジメント」メジカルビュー社.2018

3)赤羽根良和「機能解剖学的にみた膝関節疾患に対する理学療法」運動と医学の出版社.2018

4)林典雄(監)「運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 下肢編」運動と医学の出版社.2018

5)John Gibbons(著)、木場克己(監訳)「強める! 殿筋」医道の日本社.2017

6)坂井建雄(監訳)「グラント解剖学図譜 第7版」医学書院.2016

より深く勉強したいなら ~書籍の紹介

ここでは今回、記事を作成するにあたり参考にした主要な書籍を紹介します。いずれも膝関節を取り上げていますが、その切り口はずいぶんと違う感があります。参考までにおすすめの星を付けましたが、それぞれの書籍の足りない部分を補完するために、可能であればどの書籍も揃えていただくのが理想だと思います。

運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 下肢編

おすすめ度カラーの分かりやすいイラストと文章で、下肢(股関節、膝関節、足関節)の痛みや機能障害のメカニズムについて解説しています。どのような姿勢や運動により障害が発生しやすいかまで言及されているので、臨床と結びつけて考えやすい書籍だと思います。

分量的にもコンパクトにまとまっていて、基礎的な知識を整理するには最適だと思います。下肢の運動器疾患について、基礎に不安を持っている人、学び直したい人に特にオススメです。

なお、内容はあくまで評価と解釈までにとどまっていて、治療には触れられていません。

機能解剖学的にみた膝関節疾患に対する理学療法

膝関節の痛みに対して、トランスレーション理論に基づいてそのメカニズムを解説した書籍です。

トランスレーション理論とは、関節内のある部分が拘縮することで、関節の緊張バランスが崩れて、異常な運動を引き起こすというものです。

つまり、この書籍では膝の痛みについて、主に膝関節周囲の説明で終始していて、前述の「運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈」とは、同じ膝の痛みがテーマでも見ている角度が違うように思います。そちらと合わせて持っていても良いと思われる書籍です。

この書籍では、機能障害のメカニズムについて説明した部分も良いのですが、膝周囲の筋肉、腱、靭帯など軟部組織のイラストが特に優れています。一般の解剖学書には載っていない組織や詳細な付着の様子が図示されていて重宝すると思います。

膝関節理学療法マネジメント

おすすめ度前述の2つの書籍が単独の著者、あるいは共著であったのに対して、こちらは各項目を分担して執筆した書籍になっています。そのため、広範囲の知識がまとめられていて、胸郭、骨盤、股関節、足関節との運動連鎖的な内容にも触れられています。また、前述の書籍で乏しかった治療に関してもページが割かれています。

一方で共同執筆の弊害か、全体の統一感に薄い印象があり、メカニズム的な説明についても前述の書籍に比べると一歩譲る感があります。

強める! 殿筋 ~殿筋から身体全体へアプローチ

丸々1冊、殿筋をテーマにした画期的な本です。著者のJohn Gibbonsは邦訳されただけでも複数の著書があり、Amazonの著者紹介では「認定、登録されたオステオパス」とされています。治療手技はマッスルエナジーというオステオパシー的なテクニックを紹介していますが、臨床推論については理学療法的な視点で書かれています。

膝関節がメインの本ではなく、そこに割かれたページは必ずしも多くないのですが、殿筋と膝とのつながりが説かれる中で、その運動連鎖的な視点が参考になると思います。熟練した臨床家の思考を読むことができるという意味で、興味深い書籍でもあります。膝関節という括りで考えて、おすすめ度は星4つにとどめましたが、純粋な書籍の評価で言えば間違いなく星5つです。