現在、日本には約13万7千人のパーキンソン病患者がいるとされています1)。割合に直すと人口10万人あたり約100~150人です。発症は20~80歳代で報告がありますが、好発年齢は50~60歳代で、40歳未満の発症は若年性パーキンソニズムと呼ばれます。

家族性(遺伝性)と孤発性(家族や親族に患者がいなくても発症する)に分けられますが、ほとんどは孤発性と言われています。病態は緩徐に進行しますが、平均死亡年齢はほとんど一般寿命と変わらず、天寿を全うできる病気とされています。これはパーキンソン病が直接、死因にならないことを意味しています。

症状は運動障害と非運動障害に分けられます。運動障害の代表的な症状が「振戦」「筋固縮」「無動」「姿勢反射障害」でこれらはパーキンソン病の四大徴候と呼ばれます。他に歩行障害、すくみ足、突進現象などがあります。非運動障害は主に精神系と自律神経系の2つに分けられます。前者に抑うつ、認知機能障害、幻覚、妄想、睡眠障害、後者に便秘、起立性低血圧、排尿障害、脂漏、性機能障害、嚥下障害などがあります。この他にも嗅覚障害など感覚の障害もあります。これら症状の詳細については後の記事で書いていきたいと思います。

なぜ、このような様々な症状が出るのかと言えば、レビー小体を考えてもらうと理解しやすいと思います。過去の記事で書きましたが、1912年、ドイツ人医師・レビーがパーキンソン病患者の無名質、迷走神経背側運動核にレビー小体を発見します。1919年にはロシア人医師・トレチャコフが中脳黒質の残存ニューロンにレビー小体を発見しました。レビー小体はパーキンソン病に特異に見られる、いわば病理マーカー的な存在とされています。

私は学生時代、パーキンソン病の病巣は中脳黒質の変性と習った記憶がありますが、それは主要な運動障害に限った話で、進行した複雑な障害を理解するには、この認識だけでは不十分だと思います。

2003年、ドイツのブラーク(Braak)らはレビー小体の分布を41例のパーキンソン病患者の脳と69例のincidental Lewy body disaeaseの脳で調べました。「incidental Lewy body disaease」とは生前にパーキンソン症状がなく、剖検時に偶然中枢神経内にレビー小体が見つかった例で、発症前のパーキンソン病と考えられます。

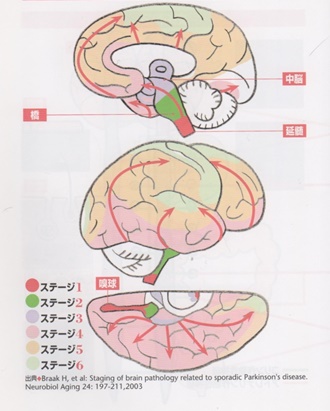

それらの分析の結果、ブラークらはレビー小体の分布、すなわちパーキンソン病の病変は延髄の迷走神経背側神経核と嗅球に始まり、徐々に脳幹を上行して、最後は大脳皮質を障害すると仮説を立てました。この仮説は現在、多くの研究者から支持されています。

視覚的に一番イメージしやすいのが下の図だと思います。小阪憲司・織茂智之著「「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」がわかるQAブック」のp12より引用させていただきました。

図:パーキンソン病におけるレビー小体の進展

この図を見てもらうと、延髄から始まった病変が徐々に脳全体に浸潤していくのがわかります。パーキンソン病が進行する過程で、様々な症状が出ることがここから理解できると思います。私が過去に見てきた最末期の患者様は、ベッド上から全く動けない方もいましたし、強い認知症状や精神症状を呈する方もいました。それらの経験も大脳皮質が最後に障害されることを考えると納得できます。

表にまとめると下のようになります。山永裕明、野尻晋一著「図説 パーキンソン病の理解とリハビリテーション」に記載されていた表を参考に一部簡略化したものです。パーキンソン病の分類と言うと、症状の重症度を表したYahrの分類が有名ですが、それとは別のBraakが脳内の病理的進行の程度を示した分類です。

・ステージ2 橋の縫線核、網様体の巨大細胞部、青班核

・ステージ3 中脳黒質、前脳基底部、扁桃体、脚橋被蓋核

・ステージ4 大脳皮質の前内側側頭葉皮質

・ステージ5 大脳皮質の前頭前野、高次感覚連合野

・ステージ6 大脳皮質の前運動野、第1次感覚野

ステージが進行するにしたがい前ステージにあった障害はさらに強くなっていきます。例えばステージ1で起こる迷走神経背側核の障害はステージ6ではすでに大きく進行しています。もう1つ例をあげると、ステージ3の段階では中脳黒質は変性が始まったばかりで運動障害はまだそれほど目立ちません。逆を言えば症状が出てきていなくても脳内では病気が進んでいるということです。

この研究は脳内について取り上げたものですが、レビー小体は末梢の自律神経にも発見されています。筋層間神経叢(アウエルバッハ神経叢)、粘膜下神経叢(マイスネル神経叢)および心臓神経叢などに見られています。筋層間神経叢、粘膜下神経叢とは消化管壁に張り巡らされた神経網で、レビー小体は食道1/3に多く見られます。レビー小体がいつ頃、末梢自律神経に出現するのか明示した文献はありませんが、病気のごく早期に出現すると考えられています。パーキンソン病の病変は末梢から始まり、次第に上行するという説が有力になっています4)。

ブラークらの研究や末梢自律神経におけるレビー小体の分布を考えると、パーキンソン病はまず全身性の病気であると言えます。そして中脳黒質の変性が症状に強く関与することから、ドーパミン性ニューロンの病気のように思えますが、アセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニン性ニューロンも障害されることがわかります。

進行が進むほど、パーキンソン病の病理は複雑になります。レビー小体の出現に象徴される純粋な病気の進行もありますが、ある部分の機能が障害されることで二次的な問題が起こります。例えば、パーキンソン病早期の脳内では代償機構として線条体でのドーパミン代謝、ドーパミン受容体の感受性亢進、淡蒼球外節の視床下核への興奮性増大などが起こります。それは細胞内代謝需要の増加、酸化ストレス、興奮毒性を招き、中脳黒質神経細胞に悪影響を及ぼすとされています2)。

パーキンソン病の運動症状は中脳黒質でのドーパミン産生が正常の20%以下になると出現すると言われています2)3)。しかし、実際に症状が表面化するかなり前から脳は病気の影響を受けて、二次的な変性に進んでいると考えられます。そして、パーキンソン病が長期にわたり脳内全般を浸潤していくことや薬物の長期服用を考えると、二次的、三次的な問題が起こることは容易に想像ができます。

進行したパーキンソン病の患者様を治療するのであれば、そのような理解も必要になると考えられます。その詳細や考察については後の記事でも触れていきます。

主な参考・引用文献

1)作田学「図解 よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて」日東書院.2016

2)小阪憲司・織茂智之「「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」がわかるQAブック」」メディカ出版.2011

3)山永裕明、野尻晋一「図説 パーキンソン病の理解とリハビリテーション」三輪書店.2010

4)水野美邦「パーキンソン病の診かた、治療の進めかた」中外医学社.2012

5)中野隆(編著)「機能解剖で斬る神経系疾患」メディカルプレス.2011